――僕らの世代は、小学生の卒業式で「貴方たちが21世紀を作るんです」と言われて、送り出された世代です。しかし、その僕達が大人になったとき、僕達の世代が作る、映画やドラマの文化を見渡してみてみると、とてもいじゃないけど、あの時代の作品や文化を超えられたのだろうかと。あの時代の文化に包まれて、21世紀に送り出されただけのことを、してきたのだろうかとの猛省はあるのです。

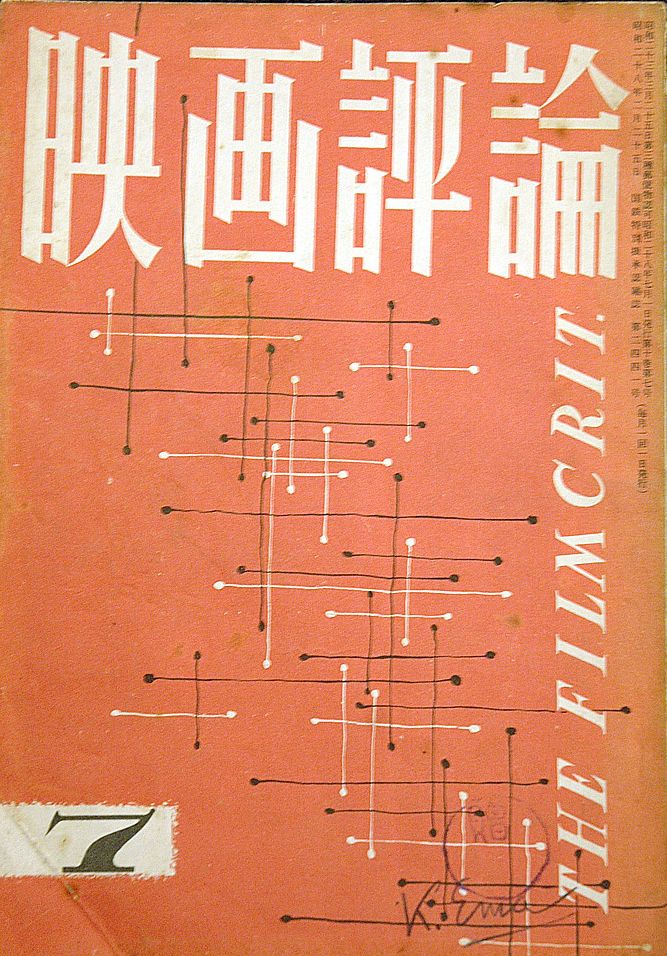

山際 だけどね。大島渚をはじめとする、ヌーベルバーグという映画史上の作品群を、僕らはもっと批判しなきゃダメだと思うの。つくづくそう思うんですよ。佐藤重臣という評論家がいて、彼が編集長をやった『映画評論』という雑誌があったんだけども。『映画評論』は、もう今はなくなっちゃったんだけど、僕や佐藤忠男なんかが、皆(評論を)投稿したりなんかして、ちっちゃく載ると楽しみだったりした時期があったんだけど。『映画評論』というのは、そうやってやってきていて、まぁ佐藤重臣が編集長になったんですよ。佐藤が辞めたときに『映画評論』も潰れたんだけど、佐藤重臣がやってる最中に、ちょうど1960年代に大島渚が出てきたころ「『映画評論』は、松竹ヌーベルバーグの宣伝雑誌だ」とか言われるほどに、『映画評論』はヌーベルバーグをバックアップしてたんですよ。僕なんかももちろん、それまでの日本映画を変革するんだって意識でやってて、まぁ、それはそれで良かったんだけれども、その後70年代後半だと思うんだけども、大島渚と佐藤重臣が、論争になっちゃったことがあるんですよ。

――大島監督の『愛のコリーダ』(1976年)の頃でしょうか。

山際 その頃か、もうちょっと後なんだけど。佐藤重臣がね、すっかりその頃、日本映画じゃなくて、世界のアンダーグラウンド映画というのに夢中になっちゃって。Andy Warholとか、ああいう連中の短い短編の前衛的な作品、すっかりそれに凝っちゃって、世界を歩きまわって、フィルムを買い漁って「アンダーグラウンドシネマ」っていうのを定着させようとしちゃって。その時に、大島渚が「それは一種の逃避だ」というような意味で、佐藤重臣をえらく罵倒したことがあるんですよ。そこら辺なんかも、仲間だった者が罵倒しあうのはなぜか?を、もっと明確にして、論争を深める必要があった。僕ら、どういうとこが共通してたかっていうと、やっぱ映画の、時代に対する責任みたいなものね。もちろん、映画は時代の産物なんだけれども、同時に映画監督は、時代に対して責任があるっていう、そういう主張。そういうものは、僕ら完全に一致していたのね。だけど作品そのものが、はたして時代に対して、どれだけの影響力をもたらしたかっていうことになると、はなはだ疑問だし、日本のヌーベルバーグも、全然途中でポシャっちゃうわけですよ。そういう意味では、大島渚が創造社に篭ったっていうことは、メリットとデメリットがあってね。石堂(淑朗)も佐々木守も創造社に入るわけですけど、その後、石堂は飛び出しちゃったり、佐々木守は佐々木守で、『略称・連続射殺魔』(1969年)とか、ああいう世界に入っていったりね。そこの良し悪しっていうのが、ちゃんと総括されてないんですよ。ちゃんとした評論が、ないわけだ。だから、僕はこれからそれを、ちゃんとやらなきゃいけないと思うくらいでね。やっぱり日本映画のダメな面というのを、僕らが切り開いていかないとね。「あの時代は良かった」っていうだけじゃないと思うんだ。僕は限界があったと思う。

――今、現代がこうなっているということは、当時の映画の力がそこまでしかなかったということですね。

山際 そういうことです。日本映画の、我々世代の限界が、こんにちの映画・テレビ・日本の文化を作っている。そう言ってもいいくらいに、やはりダメだった点がある。ダメな面っていうのをきっちり出さないとね。「あの頃は良かった」と言っているだけでは、ダメなんですよ。もちろん、その時代に合わされていくというか、経済も含めてね。政治の力は巨大ですから、文化はとかく押し流されちゃうんですけどね。ただ本当に、政治とか経済に拮抗できるほどの、文化の力も日本にはなかった。僕は、自分の反省を込めてそう思っています。もちろん、正当な評価は必要なんですけど。例えば、小津安二郎さんの『風の中の牝鶏』(1948年)という、終戦直後の昭和23年の映画があるんですけれどもね。これがね、小津の傑作だと言われてるんですよ。小津さんの映画といえばね、要するに『お茶漬けの味』(1952年)とかですよ。小津さんが映画を撮って「またお茶漬けの味か」って言われたとき、「俺にビフテキを作れって言われたって、出来っこないんだ」って言い返したんですよ。「お茶漬けしか出来ないんだ」って、小津さんが言ったってくらいにね。ところが、世界的に小津安二郎って、有名になったでしょ? だけども、僕らにいわせれば、小津安二郎のね、その……なんていうか、家族の「嫁に行く娘の悲しみ」とかってね、僕なんかは、とんでもないよ、ついていけないよって感じで、小津さんの作品は嫌いなんだけど(笑) 『風の中の牝鶏』ってのは、終戦直後のね、23年の作品ですから、結婚して子どもが一人いる夫婦の旦那(佐野周二)がね、戦争から帰ってきてみたら、その間にその奥さん(田中絹代)がね、ちっちゃな子どもが病気になっちゃって、どうしようもないからって、売春をしてお金を稼いで、子どもの病気を治すと。それで旦那が帰ってきたら、すぐそれを喋っちゃうのね(笑) 「子どもを病院に入れたって、お金はどうしたんだ?」って。で、すぐ(奥さんが売春の事実を)喋っちゃう。馬鹿、喋らなきゃいいんだよ(笑) 旦那は悩むわけ、そして嫁さんを責めるわけ。責める資格なんかあるわけない(笑) こいつ(旦那)、戦争行って、散々悪いことしてきたわけなんだから。でも、この旦那は、小津の自画像なのね。小津さんは、(戦時中)シンガポール行ってたわけ。もちろん、戦意高揚映画を作りたくないっていう点では、小津さんは立派ですよ。でも、シンガポールの映画図書館でね、映画ばっかり観てたんだって(笑) で、2・3年して帰ってきて、苦労した女房を責める資格はあるのかって。僕は今の目でこれを観て、腹立つくらいにダメなわけね。もう「これが小津さんの傑作で、これが評価されなかったがために、小津さんは『お茶漬けの味』の方に行ってしまった」と言われてるけど、全然そうじゃないんだよ。終戦直後の時代の、これが既にダメなんだ。

――山田洋次監督だって、類型的人情喜劇の『男はつらいよ』シリーズばかりが評価されますけど、それまでの作品では、喜劇に狂気を込めたりしてましたね。

山際 そう、映画ってあたっちゃうとダメになっちゃいますよね。木下恵介さんだってね、初期は素晴らしい物があるんですけど、『二十四の瞳』(1954年)で大作家になっちゃうと、ダメになっちゃう。そんなわけで、日本映画を、もっともっと批判的に捉えないといけない。定説の歴史ができちゃうとダメなんだよ。黒澤明監督なんかもダメなんだよってことをね(笑) もっともっと、僕らが言っていかなくちゃだめなんですね。

――そういう意味で考えると、監督の作品でいけば、50年経ってしまえば、監督も私もこの世にいないのだろうけど、ウルトラマンは残っているような予感がします。その時の受け取られ方であるとかを考えていくときに、思われることはありますか。

山際 やっぱり、ウルトラマンというのはひとつのジャンルとしてね、テレビで作られたって事で、時代の産物として残ると思います。あれだけがテレビのジャンルだとも思わないし、映画として全体を見てみてもね、もっと違ったジャンルで、違った冒険ができるのだろうなと思ったりしますよ。だからね、ウルトラマンに込められたメッセージと、映像理論主義的な僕の作り方を超えてね、新しいテーマでやってくれる人が出てくることを、それを願いますよ。

(2007年11月14日 山際永三氏宅にて収録)